木头人

X

X

古者富贵而名摩灭,不可胜记,唯倜傥非常之人称焉。 |

人生达命,自洒落人生达命,自洒落 《中庸》讲:“素富贵,行乎富贵;素患难,行乎患难。” 生而富贵,就去做富贵者应当做的事;生而贫贱,就去做贫贱者应该做的事。 王阳明说:“人生达命,自洒落。” 人生在世,贫贱富贵自有天命,而我们的心却胜在洒脱。 幸福没有固定的答案,关键在于对待生活的态度。 每个人的生命中都有圆有缺,不必与他人比较,珍惜自己拥有的一切就好。 万源脱去心无事,一切都要向内求。 心到宽处,茅屋里也能有欢笑;心到窄处,宫殿里会有悲哭。 唯有不忮不求,方能无赊无欠。 以一颗闲静淡泊之心,看庭前花开花落,望天上云卷云舒。 |

昨晚跟马云马斯克马化腾几个哥们喝酒我说虽然你们没来,我先干为敬。 |

可欲,不可欲老话说:命里一尺,难求一丈。 得寸进尺是人类的劣根性,一切烦恼皆因贪得。 学会适当地放下,不过度索取,才能保持好的心境。 因为乐天,所以自在;因为知命,所以顺畅。 可欲,不可欲 王阳明说:“可欲者是我物,不可放失;不可欲者非是我物,不可留藏。” 他提出,做人要懂得“俟命”而为。 所谓 “俟命”,就是依顺天命,不躁进、不过度、不强求。 俗话说得好:命里有时终须有,命里无时莫强求。 该是你的,跑不掉;不该你的,求不得。 人之所以不快乐,就是因为总是惦记那些不属于自己的。 不要刻意去计较得失,更不要向生命索取太多。 知足常乐,是一种幸福的能力。 活在当下,相信一切都是最好的安排。 |

十二月出生的你,和“诗仙”李白最像。| 十二月·李白 |

兰陵美酒郁金香,玉碗盛来琥珀光。 但使主人能醉客,不知何处是他乡。 ——《客中行》

十二月出生的你,和“诗仙”李白最像。

为人心直口快,喜好自由,总是满世界跑,看似沉默少言,其实一旦熟悉起来,就能展现不一样的一面。抱负远大,有志气,但要懂得把握度。

李白,简单的一个“白”字,因他与众不同。他是贺知章眼里的“谪仙人”,是杜甫仰慕的“酒中仙”,他仗剑云游四海,豪气干云。

千金散尽还复来是他,仰天大笑出门去是他,月下独酌是他,他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”,他的魅力穿越千年时光,依旧令人倾倒。 |

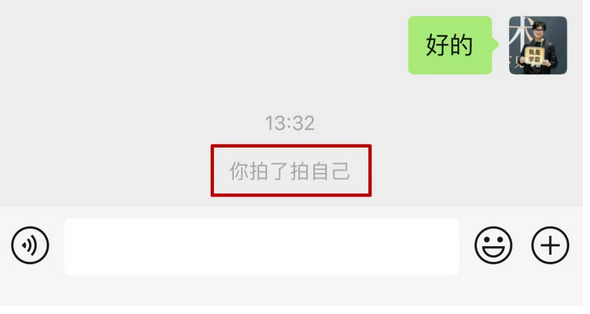

微信“拍一拍”被网友玩坏,为什么英文翻译是“nudge”?微信“拍一拍”被网友玩坏,为什么英文翻译是“nudge”?最近微信上线新功能“拍一拍”,大家玩得不亦乐乎。

这里的“拍”不是“拍照”、也不是“拍打”,而是当用户双击对方头像后,能看到对方头像出现震动,手机有震动反馈,群聊中则文字显示“你拍了拍xxx”。

还可以实现“自拍”,唉,孤独又升级了。

对了,将微信升级至最新版本后,用户在群聊和个人对话中均可体验这一功能。

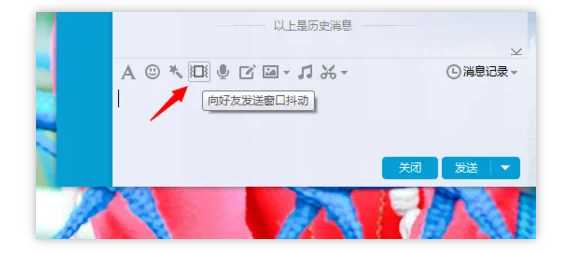

还记得以前QQ的“抖一抖”功能吗?

当对方着急找你的时候,会抖一下你的对话窗口。

虽然这个功能挺实用,但有点aggressive,好像在说:“赶快回复,我很着急!”

微信的“拍一拍”更温和,只有当你在群里的时候才能收到震动(而且这个震动不太明显),退出群聊时,即便对方拍你了,你也不会有任何提示。

所以,微信的“拍一拍”好像在说:在吗,可以回复一下我吗?

看来以后可以不用发“在吗”了,拍一拍对方就可以了。

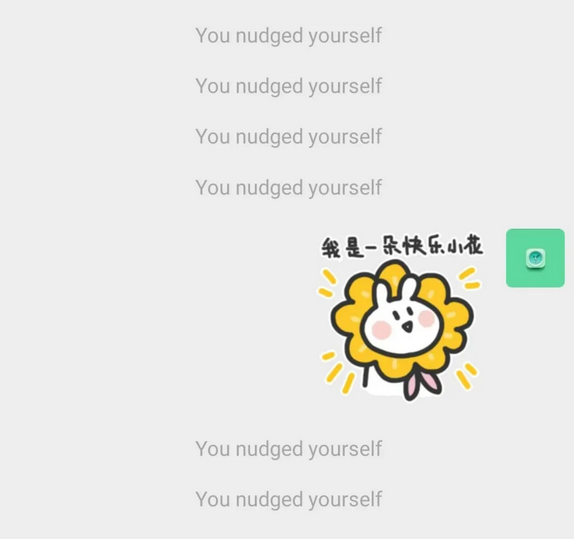

有网友发现,拍完自己后,群聊里显示的文字是英文:You nudged yourself.

为什么“拍一拍”英语叫nudge?

牛津词典里,nudge的定义为:

比如你在课堂睡觉,老师突然叫你起来回答问题,你同桌用胳膊肘碰你一下,这就叫nudge,经历过吗?

看例句:

其实elbow(手肘)这个词也可以活用成动词,表示“用胳膊肘推开”,力度要比nudge大很多,一定要注意区分,试比较:

再回到微信的意图,拍一拍的目的就是“提醒”对方,并不是真的“拍打”(pat 或 beat),所以用nudge这个词是非常合适的。

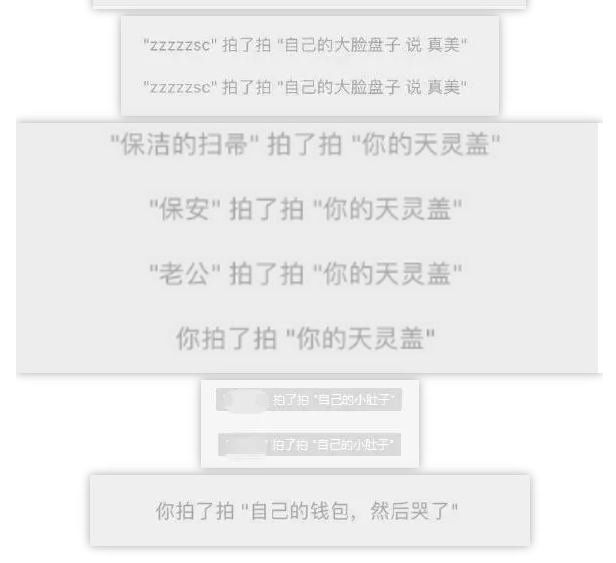

脑洞大的网友已经把这个功能玩坏了,比如有人把昵称改成了“马屁”、“后脑勺”、“胸肌”、“大脸盘子”、“天灵盖”或“小肚子”……画风就变成这个样子了:

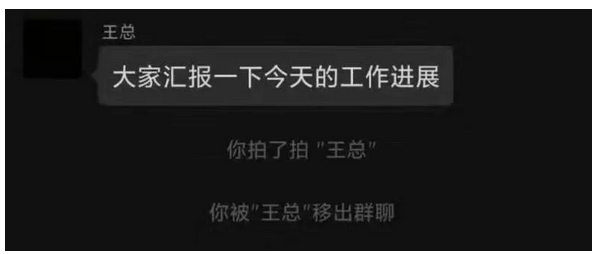

另外,工作群里最好还是不要用此功能,否则会出现以下惨剧:

最后再给大家总结一波玩微信时的必备英语吧:

►把某人拉到微信群: invite someone into a WeChat group

►把某人的微信名片转给我: please forward me someone’s contact card

►互加微信: add each other on WeChat

►二维码: QR code

►你扫我还是我扫你: You scan me or I scan you?

►关注我的公众号: follow my WeChat official account

►分享文章到朋友圈: share an article on Moments

►请给我点个“在看” Please give me a WOW.

►抢红包: grab red packets/envelops

►拉黑某人: block somebody

►发个表情: send an emoji

►有人@我: somebody gave me a mention

►私聊我: side-text me |

懂得休息的人不会在假期想工作根据根本原因的不同,有些压力情景是在很长一段时间内慢慢变严重的——几天、几周,甚至大半年。

如果你所在的公司正在挣扎求存,那么你眼前这种充满压力的工作环境可能是看不到尽头的。

在这种情况之中,你需要想想办法逃离现实,即使只是暂时的。

但不幸的是,很多人首先选择做的却恰恰相反——牺牲个人时间,试图改变眼前的棘手局面。

要记住,压力不光是你对已经发生过的事情的反映,它也是你对那些可能发生却还没有发生的事情的反映。

所以,不要去牺牲那些从长期看对你有好处的习惯,这是很重要的。

而且,与我们的直觉正好相反,解决方案应该是在短期内去做那些能够够消解工作压力的事情。

瑜伽和精神集中训练都是常见的用于创造平和心境的活动。

虽然它们并不能消除那些你实际要面对的隐患,但它们却能环节当下这些让你抓狂的杂乱思绪。

另一个可行的方案是,去找一些真的能让人预约的事情做做,不管他们是不是能让你冷静下来。

看场电影,玩玩游戏,做做运动。

这么一来,你就能把你的动机转移到那些诱人的事情上,而不用去想那些让人有压力的事情。

追寻美好事物的动机,是能够和回避负面东西的动机相竞争的。

所以,如果你能将自己沉静在积极的活动之中,你就能把自己的动机暂时从那些带来压力的事情上面转移开来了。

这样,你虽然不能从根本上消除那些压力,但至少可以把它们控制在可控范围内。 |

闲静少言,不慕荣利。好读书,不求甚解;每有会意,便欣然忘食。 |

1.君子怀德,小人怀土;君子怀刑,小人怀惠。 |

《滕王阁序》的这10句名言《滕王阁序》的这10句名言

|

“苦”

《问皇甫十》 白居易

苦乐心由我,穷通命任他。 坐倾张翰酒,行唱接舆歌。 荣盛傍看好,优闲自适多。 知君能断事,胜负两如何?

人生百味,最难言的是苦,最难吃的也是苦。哪一个人不是从苦中走来?谁又敢说自己没受过苦?总是要苦一阵子的,但是不会苦一辈子。 |

有一种烟火气,是对食物天然的热爱。既吃得了山珍海味,也嚼得了草根野味,体现着生活的智慧,生命的尊严。

|

朋友虽少,知心就好;圈子虽小,舒服就好。知乎上有人问:为什么曾经那么好的朋友,现在却如此的疏远?

有一个高赞回答:渐老的岁月和渐远的三观。

诚然,当年龄渐长,人生的路线也随之分岔。你喜欢社交,我喜欢独处;你喜欢旅游,我喜欢读书;你喜欢热闹,我喜欢清静。

久而久之,找不到共同话题,只剩下尴尬的寒暄和硬聊;也有试图挽回,但也是艰难维持,心力憔悴,慢慢就疏远了。

走过半生,终于明白:凡是费劲的关系,都是错的关系。如果一种关系让你觉得很累,那就随它自然而然地结束吧。

无论交友还是生活,能和舒服的人在一起,经营出舒心的朋友圈,打造一个健康的交友环境,才是最好的养生。 |

有一种烟火气,有酒,有肉,快意江湖。人生啊,就是要大口吃肉大口喝酒,就是要至情至性大气磅礴。

|

令人拍案叫绝的马屁诗令人拍案叫绝的马屁诗!解缙与朱元璋(一)

解缙与朱元璋(二)唐伯虎:这个婆娘不是人

某僧人与朱元璋 |

人们都会犯错,这便是铅笔需要橡皮的原因People make mistakes. That's the very reason why they put rubbers on the ends of pencils. |

荷花定律在一个荷花池中,第一天开放的荷花只是很少的一部分,第二天开放的数量是第一天的两倍,之后的每一天,荷花都会以前一天两倍的数量开放…… 假设到第30天荷花就开满了整个池塘,那么请问:在第几天池塘中的荷花开了一半? 是第15天吗?错!! 是第29天。 越到最后,越关键。人生到最后,拼的不是运气和聪明,而是毅力。 中国有句老话叫“行百里者半九十”,意思是说: 走一百里路,走了九十里才算是一半。这说的也是荷花定律的同一个道理。 越接近成功,越困难,越需要坚持。 先有量的累积,才能实现质的飞跃。 世间所有的一切,都不是机缘巧合。 记下这些神奇定律,幸福也就离你更近一步。 |

余生很贵,不要太较真,不要去浪费。和亲近的人言语争锋,怎么争都是错;和旁人争,多是没必要和徒劳。

不去计较谁输谁赢,不去争个谁高谁低,不去辩个泾渭分明,是一种高情商,也是一种活得通透的大智慧。 |

老当益壮,宁移白首之心?穷且益坚,不坠青云之志。 |

在我悉心的栽培之下我的体重再次突破新高! |

“静”

《鸟鸣涧》 王维 人闲桂花落,夜静春山空。 月出惊山鸟,时鸣春涧中。

静不是那种喜怒不形于色的矜持,也不是那种深藏不露的城府。真的“静”是尽弃这山望着那山高的浮躁之心,不追求虚无缥缈、不切实际的幻想。 |

方圆定律人不能太方,也不能太圆,一个会伤人,一个会让人远离你,因此人要椭圆。 自古以来,我们提倡的是“中庸之道”。 一个人无论是过于方正,还是过于圆滑,都是一种极端的表现。 前者容易刺伤人,后者让人没有信任感,这二者都不符合前述中庸之道。 月满则亏,水满则溢,适度才是为人处世最好的准则。 |

王阳明:心中有良知,行为有担当王阳明:心中有良知,行为有担当

王阳明被称为有明一代气节、文章、功业第一人。王阳明所处的时代,新旧交替,思想纷争,他本人亦饱受其苦,平生历经“百死千难”。然而,他愈挫愈勇,高扬良知,挺立主体,以期收拾人心,重整道德,掀起了一场波澜壮阔的心灵净化运动,给后人留下了丰厚的精神遗产。时至今日,他的“知行合一”论和强调人的主体性等思想主张仍不过时,其所昭示的人格力量和文化定力具有唤醒人文精神和点燃理想之光的积极意义。

知行合一,心物一体

王阳明被称为有明一代气节、文章、功业第一人,被认为是真“三不朽”。但是,和许多成功人物一样,王阳明也一直毁誉参半。时人斥其“事不师古、言不称师,专以立异为高”,但不能不承认其事功的卓著;后人言其承朱学之式微鼓吹心学,为统治者另谋思想出路,却不能不承认王学的积极因素。万历十二年王阳明获准入祀孔庙,在同时入祀的三人中(另外二人为胡居仁、陈献章),王阳明虽然影响最大、功绩卓著,却争议最大。而在整个清朝,王阳明及其学说更是受到全面的压制。从上个世纪开始,我们也曾经给王阳明及其学说贴上一个标签:“主观唯心”。

有一个人们十分熟悉的用以说明王阳明“主观唯心”的例证。王阳明在浙江绍兴期间,与学生游南镇,有学生指着破岩而出的满树鲜花问道:“(先生)说天下无心外之物,如此花树,在深山中自开自落,于我心亦何相关?”王阳明道:“你未看此花时,此花与汝心同归于寂。你来看此花时,则此花颜色一时明白起来。便知此花不在你的心外。”如果只是以此为例,又不明其“机锋”所指,自然可以视为不顾客观事实的“唯心”。

但还有一个人们并不熟悉的说花故事,事情发生在江西赣州或南昌。王阳明和弟子薛侃等在花圃除草,薛侃感慨:“天地间何善难培、恶难去?”王阳明不假思索地回答:“未培未去耳。”他随即借物说事:“此等看善恶,皆从躯壳起念,便会错。”见薛侃不理解,王阳明继续解释:“天地生意,花草一般,何曾有善恶之分?子欲观花,则以花为善,以草为恶;如欲用草时,复以草为善矣。此等善恶,皆由汝心好恶所生,故知是错。”王阳明的意思十分清楚:天生万物,本无善恶之分。若以自己心中的“好恶”作为判断事物“善恶”的标准,那就大错而特错了。如果以此为例,我们或许就不会把“主观”的帽子戴在王阳明头上了。

王阳明的上述言论,都发生在“龙场悟道”并提出“知行合一”之后,可以看出他在“主观”与“客观”之间已经有了新的认识,“知”与“行”、“心”与“物”,越来越融为一体,这才是“知行合一”的境界。

学生徐爱等人曾经就“知行合一”向王阳明提问:既然是“知行合一”,先生为何有时只说“知”、有时又只说“行”?为何有时只说“心”、有时又只说“物”?王阳明回答:“只为世间有一种人,懵懵懂懂的任意去做,全不解思维省察,也只是个冥行妄作,所以必说个‘知’,方才‘行’得是。又有一种人,茫茫荡荡悬空去思索,全不肯着实躬行,也只是个揣摸影响,所以必说一个‘行’,方才‘知’得真。”“此是古人不得已补偏救弊的说话。”

这种方法,恰恰是中国古代思想家的共同特点,所有的言论和文字,都是针对具体的事情展开。这种方法的好处是直截了当、简洁易懂,问题是容易被断章取义、被各取所需。虽然王阳明有时因“物”说“心”、因“行”说“知”,有时又因“心”说“物”、因“知”说“行”,但在他那里,心和物、知和行是一个相辅相成的整体。所以,我们学习研究他们的思想,不能用“举例子”的方法,而需要对他们的思想脉络、表述特征特别是“语境”有真正的认识。

入道,揭道,传道

王阳明对“知行合一”的体悟和阐释,有一个认识上的演进过程,这个过程与他自己所说的“学为圣贤”或“求圣”的过程是同步的。王阳明《朱子晚年定论·序》中说自己的学术经过“三变”:“早岁业举,溺志词章”,后来感觉是在浪费青春;于是“稍知从事正学”,研读以朱熹为代表的儒学著作,却感到众说纷纭、“茫无可入”;不得已转而“求诸老释”,顿觉惊喜,“以为圣人之学在此”,但将其与孔孟之说、日用之道相印证,又产生抵牾。迷茫之中,贬官龙场,反复思考,体悟日深:“证诸五经四子,沛然若决江河而放诸海也。然后叹圣人之道,坦如大路。”所谓的“龙场悟道”,就此发生:“圣人之道,吾性自足。”

这段回顾,使人们认为经过“三变”之后的“龙场悟道”,王阳明已经悟出了“圣人之道”。但是,令王阳明惊喜的并不是悟出了“圣人之道”的结果,而是悟出了通向“圣人之道”的“大路”、找到了打开通向“圣人之道”大门的钥匙。所以黄宗羲认为,“龙场悟道”对于王阳明的“求圣”来说,是“始得其门”。

黄宗羲可谓真知阳明者,他认为王阳明的学术经历,并非王阳明自己所说的一个“三变”,而是有两个“三变”,“龙场悟道”则是两个“三变”之间的关节点。只有把这两个“三变”一并考察,才能理清其“求圣”的全过程。

黄宗羲说的第一个“三变”,如王阳明之所述,这是一个“悟得其门”的过程。王阳明从朦朦胧胧地向往着“学为圣贤”,到“得其门”“入其道”,其间经历了整整二十年。

黄宗羲认为,在“龙场悟道”而“得其门”后,王阳明的学术开始了第二个“三变”:一是“尽去枝叶、一意本原”,开始专注从“吾性”“吾心”中追求“圣人之道”,而不是向“心外”去追求,于是有了“知行合一”的感悟,认为知即是行、行即是知。二是到“江右以后”,悟出“圣人之道”原本就是早为先贤揭示却被后人泯灭的“良知”二字,这样,就为“知行合一”注入了灵魂。三是提出“良知”之后,宣称人人心中有良知,人们只要把各自的良知发掘出来并且落实在行为上,即“致良知”,这才是真正的“知行合一”。从“龙场悟道”,到病逝于江西大庾,这第二个“三变”,也经历了二十年。

前后两个“三变”,构成了王阳明“求圣”之道的三部曲:第一,从立志“学为圣贤”,到体悟“圣人之道,吾性自足”,寻求到“入圣”的门径。但何为圣人之“道”,却只是有所悟,而无法用文字、语言概括出来。第二,从“龙场悟道”,到在江西揭“良知”,揭示出“圣人之道”的精义,这也是王阳明学术即“心学”的核心和真谛。第三,从揭“良知”开始,到在江西南昌、赣州、吉安等地,在绍兴等处,倡导“致良知”,倡导“与民不亲而亲”,倡导与“愚夫愚妇”同好恶,心中有良知、满街皆圣人。这个“三部曲”,既是王阳明通向“道”、揭示“道”、传播“道”,即入道、揭道、传道的过程,也是“知行合一”从提出到注入“良知”、到“致良知”的过程。

伟大的思想只有灌输到大众之中,成为大众的自觉行为,才是它真正价值所在。在中国历史上,几乎所有的思想家,从孔子到孟子,从二程到朱熹、从陆九渊到王阳明,首先都是社会活动家,他们的学术,他们的言论和主张,都是为着解决问题,为医治弊病而开具的药方。

心中有良知,行为有担当

尽管王阳明被认为是气节、文章、功业即立德、立言、立功“三不朽”,但黄宗羲和后来的“王学”研究者往往有意无意忽略王阳明学术过程中功业和气节的作用。或许在他们看来,王阳明的功业谁也否认不了,王阳明的气节有目共睹,但王阳明的学术却曾经被视为“异端”“邪说”。更重要的是,研究者多为“文人”。所以,尽管中国古代“圣贤”的标准,是立德、立功、立言三位一体,但在王阳明的“文人”研究者那里,主要关注的只是学术、是“立言”,看重的是他从祀孔庙的荣耀。在研究中并未将其气节、功业与学术融为一体,对于王阳明的定位,也就仅仅成了“思想家”。

这种导向的结果,是后人更多地关注王阳明的“心”而忽略“物”、关注王阳明的“知”而忽略“行”,并进而视其为“唯心”且“主观”。但是,王阳明的学术从来就是和功业相互激发的,而学术和功业的终极动力,是气节,是对国家、对社会的担当,三者相辅相成,不可或缺。在王阳明的身上,他的学术即“心学”,是为立言;他的功业即实践,是为立功;他的气节即担当,恰恰是立德。这才是王阳明的真“三不朽”。

当王阳明“懵懵懂懂”向往“学为圣贤”的时候,根本不知道“圣贤”为何物,但少年时代埋下的种子、少年时代萌发的志向,其实是一种为国家、为社会效力的担当,被当时的人们称为“气节”。所以,他在15岁时便有出居庸关考察“虏情”的行为,有向皇帝上书陈述对于边关防务意见的动机;在刑部主事任上,敢于革除监狱积弊、敢于处死背景深厚的罪犯;在兵部主事的任上,敢于直斥时弊,虽然因此得罪权贵,受廷杖、下诏狱,贬谪龙场,但初心不改。虽然此时王阳明尚未提出“知行合一”,但事事都在“知行合一”。

为南赣巡抚,一年之内平息数十年之“积寇”,王阳明的功业开始走向鼎盛;接着,在四十天内平定蓄谋已久的“叛藩”,成为明朝第三位以军功封伯爵的文臣,王阳明一生功业达到鼎盛。正是这个时候,王阳明的学术影响也开始走向巅峰。试想,如果王阳明和之前历任巡抚一样,对流民束手无策,如果无法平定宁王之乱,还能理直气壮地说“良知”,心安理得地讲“知行合一”吗?没有功业,不影响薛瑄、胡居仁、陈献章入孔庙,但没有功业,却不可能“倒逼”庙堂承认王阳明的学术。在王阳明那里,没有不落在功业上的学术,也没有离开学术的功业,他本身就是“知行合一”的。

在南赣平息流民之乱的过程中,王阳明提出“破山中贼易、破心中贼难”,“良知”二字呼之欲出。平定宁王叛乱之后,应对来自方方面面的流言蜚语,应对当权者的各种刁难和猜疑,是王阳明一生所遭遇的最大难题。直到此时,“良知”二字才终于被揭示出来,所以他特别强调:“某于良知之说,从百死千难中得来,非是容易见得到此。”在王阳明看来,“良知”二字乃是自己一生学术的精义和真谛,这才是真正的“圣人之道”,它既在每个人的心中,“不待学而有、不待虑而得”,更是在“百死千难”的磨砺中才得以悟出。

王阳明在“百死千难”中悟出内心深藏的“良知”,是学术和功业的相互激发,而终极动力,则来自“气节”,来自对国家、对社会的担当。当宁王起兵时,许多官员在观望,唯独王阳明公开宣称“宁王谋反”,并起兵平叛。

古人“三不朽”,首列“立德”,是有道理的。何谓“立德”?孟子说“舍生而取义”,文天祥说“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,林则徐说“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”。王阳明用自己的行为给世人做出了示范:心中有良知、行为有担当。这才是王阳明对“知行合一”的最好诠释。

在王阳明那里,“知行合一”的“知”,既是对事物的认识,更是“良知”,是非之心加担当精神,是为“良知”。以“良知”为灵魂的“知行合一”,才是真正的“知行合一”。在王阳明身上,立德、立功、立言融为一体,不可或缺。 |

思念之美 |

城市摆摊图鉴城市摆摊图鉴地摊,一个充满烟火气的词,突然从熟悉变得火热,勾起了我们对生活的回忆,对自由的向往—— 小摊小贩,月入过万。 准备好出街了吗?每个城市都有属于它自己的地摊现场,等你。 —长沙—

“人间美味,好吃不贵,不臭不要钱。你来恰点不?” “要得,来长沙不吃臭豆腐等于白来。”

—莆田—

“老板娘跑啦,老板无心经营,外贸尾单,跳楼价甩卖!”

—武汉—

“来两根鸭脖装起,劳资要边走边吃。”

—广州—

“牛杂滚三滚,神仙企唔稳!唔好食翻黎打我!”

“啵姐,来一碗牛三星。”

“我要一碗萝卜牛杂。”

—南宁—

“友仔,撩螺嘛?” “走喂!”

“老板,加螺。” “老板,加螺汤。”

—成都—

“这衣服多少钱?”

“五百块。”

“五十,不得行我走了。”

“好好好,拿去拿去,当交个朋友了撒。”

“哦豁糟了,该说二十的……”

—北京—

“一边是地摊的利好,一边是直播的风口,这个姑娘有想法。”

“我怎么觉着这是富二代在体验生活。”

—杭州—

“品种这么全,你这是把小卖部搬出来了吗?”

“姐告你一窍门,打开某宝,分分钟就把摊子给摆满了,七天卖不出去的无理由退货。思路活,才是摆摊的灵魂啊。”

—上海—

“这位美女,你印堂明亮,目蕴神光,走路带风,举手含情,一看就是桃花将近啊。”

“哎呀,大师这个谈吐,一看就是做惯了乙方,具有良好的客户意识呢。”

—天津—

“我这煎饼果子里的脆皮啊,咬一口如大厦将倾。”

“呃……那是必须的,刚看见你把蛋壳摊进去了。”

《哎呀我兔》漫画·第十四季

|